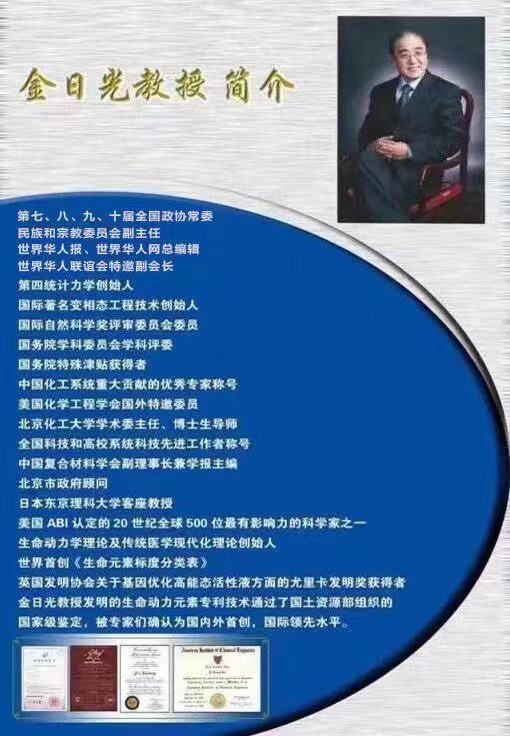

金日光

如何看待当前的医理和药理·五

回顾“肠胃第一方”半夏泻心汤,重温张仲景的调理智慧

从“君臣佐使”到“阴阳精”:我对半夏泻心汤的科学解读

起因

最近,一些中医群里热传一个名为“胃肠第一方/半夏泻心汤”的视频。大家讨论说,接种新冠疫苗以来,出现了一些新的身体问题,主要表现在消化系统功能变差,脾胃病越来越常见。

在这种情况下,许多中医开始使用张仲景的半夏泻心汤开方。但大家普遍反映,很少有人能讲清此方的“君臣佐使”配伍原理,更不用提当代科学解释了。因此也希望我对此做一个全面的解读。

我很高兴和大家聊聊这个名气极大的半夏泻心汤,这也让我想起当年海军总医院的冯理达院长曾专门对我们讲过,这是一个中医经典名方,因此理解配方、剂量和组方原理(君臣佐使)至关重要。

首先,我们回顾一下张仲景在《伤寒杂病论》中的原始配方和常用剂量。

半夏泻心汤

半夏 15g

黄芩 9g

干姜 9g

人参 9g

黄连 3g

大枣 十二枚

甘草(炙) 9g

注:原始配方中使用两作为计量单位,此处使用克(g)作为重量单位的目的是便于大家理解。(15g为半升,9g为三两,3g为一两)

这个配方通常采用煎服法,七味药加水浸泡后煎煮,去渣取汁,每日分两次温服。

图片来源:豆包AI根据香港浸会大学中药方剂图像数据库图片生成

【重要提示】以上为经典参考剂量,在实际临床中,医生会根据患者的具体体质和病情进行加减化裁,切勿自行抓药服用。

冯院长当年提到,虽然《伤寒论》原文没有直接标明“君臣佐使”,但后世无数的医家根据《黄帝内经》的理论,对此方进行了深入的配伍分析,这已经是中医界中一个经典且被反复讨论的话题了。

当年钱老(钱学森)也让北化大的师生去进行了文献查阅,我们发现,关于半夏泻心汤的君臣佐使分析,确实是一个源远流长的理论体系。

当时查阅的、与该方相关的文献整理如下:

金·成无己《注解伤寒论》:

这是第一部全面注释《伤寒论》的著作,正是成无己开创了以“君臣佐使”理论分析仲景方的先河,是后世分析的源头。

清·柯琴《伤寒来苏集》:

柯琴对经方理解深刻,常从气机升降的角度来阐述方义。

清·尤在泾《伤寒贯珠集》:

尤在泾擅长以法类证,对半夏泻心汤的“和法”及配伍有独到见解。

这是最权威、最标准化的来源。

所有版本的《方剂学》教材,在“和解剂”一章中都会详细讲解半夏泻心汤,明确列出其君、臣、佐、使,并解释每一味药在方中的作用。

胡希恕的《经方传真》从六经八纲辨证体系出发,分析方证对应关系,给出了独到的观点。

此外,在许多有名的老中医的医案集和论文中,他们在讨论治疗慢性胃炎等病症时,也都会对其配伍原理进行分析。

通过这些检索,我们确认了,海军总医院的中医们所说的君臣佐使分析,正是基于这样一个深厚的学术传统。具体原理如下:

君药

半夏

主治“痞证”,其核心任务是辛散开结、降逆和胃。

臣药

干姜

黄连

黄芩

三味药共同针对“寒热错杂”与“中焦痞塞”这一核心病机。

干姜辛温开散以祛寒,黄连、黄芩苦寒清降以泄热燥湿,特别针对热和痞。

三者辛开苦降、寒热并用,是打开中焦痞塞的关键组合。

佐使药

人参

大枣

甘草(炙)

分析认为,此方证常因误下导致中气已伤,因此在攻邪的同时必须扶正。

人参、大枣、甘草以甘温之性,健脾补中,扶助受损的脾胃之气。

它们一方面能防止苦寒药损伤中气,另一方面也能让中气健运,从而更有力地推动痞结的消散。

完美体现了张仲景“攻补兼施”的用药思想。

通过以上对传统文献和医家共识的梳理,我们得知半夏泻心汤的君臣佐使分析是一个标准化的方剂学理论解析。

其核心思想可以清晰地总结为:

君药(攻邪开结):半夏

臣药(寒热并用):干姜 + 黄连、黄芩 → 实现辛开苦降,调和寒热。

佐药(扶正补虚):人参、大枣 → 以甘温之性补益中气,恢复脾胃功能。

使药(调和诸药):甘草 → 调和全方药性,引药归经。

在这个经典框架之下,我们能否用更微观的科学语言来理解,为何这几味药能扮演如此精妙的角色?

当年,冯院长和钱学森学长都鼓励我们用现代科学方法来研究中医。基于我们北化大团队的理论体系,我将从“阴阳精”和“精气分布”的视角,对半夏泻心汤的配伍进行剖析。

君药

半夏:先天高阳精中药

K = 4.037

r1 = 0.004

r2 = 0.226 (辛温)

从数据中可以看到,r1×r2的乘积趋近于0.001,这说明它的“精气分化”达到了极点,赋予了它极强的“散结痞”之能。

它就像一把精准的钥匙,能直接打开胃脘痞塞的这把锁。因此,半夏凭借直击核心病机“痞塞”的强大能力,当之无愧地成为君药。

臣药

臣药的任务是辅助君药,清除肠胃中的寒热错杂之邪,力求上下通畅。

干姜(先天阳精中药)

K = 3.25

r1 = 0.218

r2 = 0.088

r1×r2乘积(0.019)同样很小,说明它也具备很强的“击散”功能。大辛大热之性,能温中散寒,驱除中焦的寒邪。

黄连(先天阴精中药)

K = 4.44

r1 = 0.326 (阴精气)

r2 = 0.188 (阳精气)

这里r1远大于r2,显示出强大的清热解毒、泻火之能。

黄芩(先天阴精中药)

K = 4.52

r1 = 0.288

r2 = 0.365

其Q值(K(r1+r2))接近3,说明它有相当强的“包排热”作用,能将热邪包裹并排出体外。

干姜与黄连、黄芩的组合,一个大热,两个大寒,实现了“寒热并用”。同时,干姜之辛主“开”,黄连、黄芩之苦主“降”,一升一降,共同恢复了中焦气机的正常运转。

佐药

佐药的作用是辅助君臣药或治疗次要症状,补气补血,为身体提供后续支持。

人参(或党参,均为先天高阳精中药)

人参

K=3.533

r1=0.228

r2=0.275

党参

K=3.928

r1=0.286

r2=0.37

两者功能相似,都能滋阴扶阳,养血补气,从根本上恢复脾胃虚弱的状况。

大枣(先天高阳精中药)

K = 2.96

r1 = 0.538

r2 = 0.55

Q值(K(r1+r2))也接近3,显示出强大的“大补血”作用,能补中益气、养血安神。

人参和大枣的加入,使整个方剂在攻邪的同时,能够固护根本,做到了“攻补兼施”。

而且,大枣在这里还发挥了“甘缓和中”作用。它既能辅助人参补益脾胃,增强扶正的效果;又能以甘润之性调和诸药,缓和半夏、干姜的温燥之性和黄芩、黄连的寒凉之性,保护脾胃中气,防止方中攻伐药物损伤人体正气。

使药

甘草(先天高阳精中药)

K = 3.789

r1 = 0.822

r2 = 1.198

Q值(K(r1+r2))约为7,惊人的Q值,赋予了甘草无与伦比的调和能力。它在此方中身兼二职,既是佐药(补中益气),更是使药。凭借强大的“调和诸药”之能,将寒、热、温、凉、补、泻等不同性质的药物完美地捏合在一起,引导它们协同工作,共同作用于中焦。

结语

我们可以看到半夏泻心汤的配伍精妙绝伦,是中医“和法”的至高境界。

寒热并用: 用黄芩、黄连清热,用干姜、半夏散寒,解决了寒热错杂的矛盾。

辛开苦降:用半夏、干姜之“辛”来“开”结散痞;用黄芩、黄连之“苦”来“降”泄热邪,恢复了中焦气机的升降。

补泻兼施:在用药物“泻”邪的同时,加入人参、大枣、甘草来“补”益脾胃,做到了攻邪不伤正,扶正不留邪。

方剂的经典之处在于,没有简单地用热药去对抗寒,或用寒药去对抗热,而是通过复杂的配伍,同时实现散寒、清热、补虚、理气等多项作用,最终目的是恢复脾胃作为“中枢”的正常功能。

从这个意义上来看,这个方剂放在当下适合用于治疗属于“寒热错杂、虚实互见”证型的多种消化系统疾病,如急慢性胃炎、功能性消化不良、口腔溃疡等。典型症状包括:胃脘痞满、按之柔软不痛、恶心呕吐、肠鸣腹泻、口苦、舌苔腻而微黄等。

同时,方剂对于接种疫苗后出现的消化系统问题,也显示出了很好的应用价值。

以上就是我对大家所提问题的一些看法,希望能引发各位进一步的研究与探讨。

常州《黄帝内经》当代科学解读馆

主持人:金日光

2025年10月17日